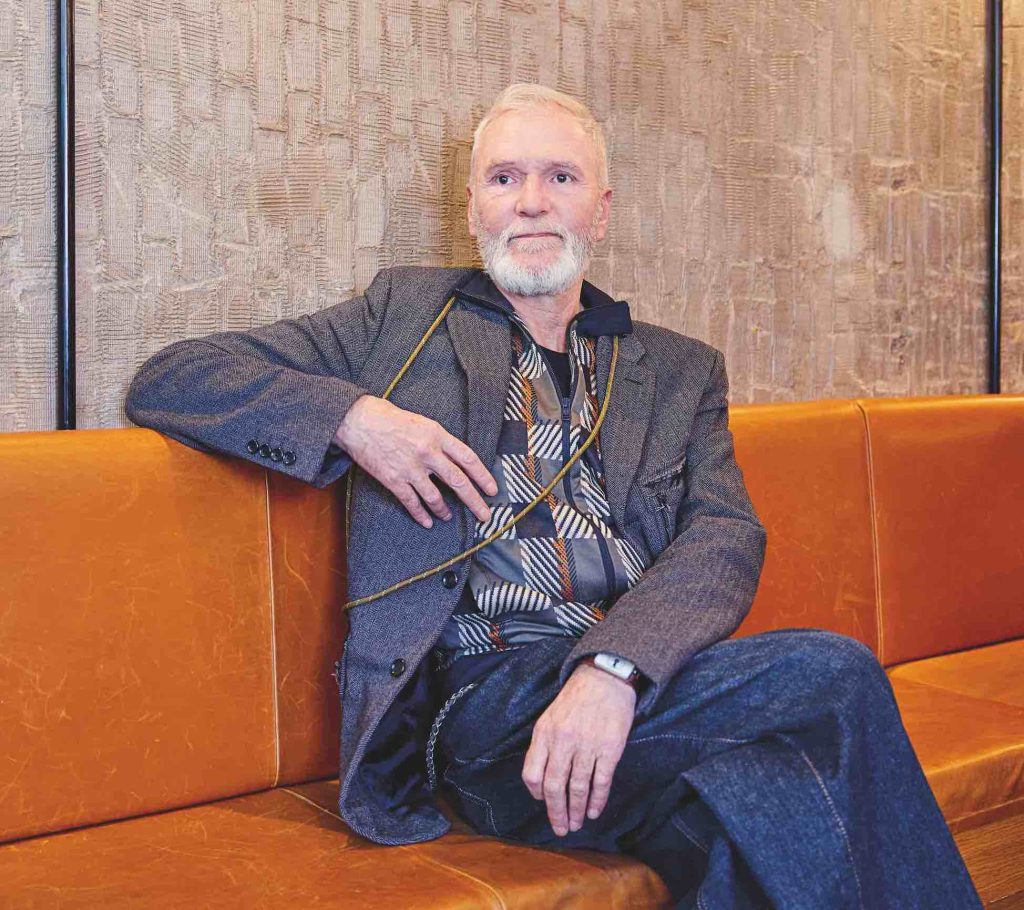

Ancien rédacteur en chef et toujours collaborateur ponctuel de TÊTU, Adrien Naselli signe un premier livre aux éditions Jean-Claude Lattès : Et tes parents, ils font quoi ? Une enquête salutaire sur les transfuges de classes, riche de nombreux témoignages. Rencontre.

Il était chauffeur de bus, elle secrétaire. Adrien Naselli est né en 1989 de leur amour, à l’ombre des montagnes de l’Isère. Adrien était un petit garçon bien élevé, doué pour les études. Diplômé du Centre de formation des journalistes (CFJ) de Paris et de l’École normale supérieure (ENS), l’un des établissements les plus prestigieux et sélectifs du pays, il devient à l'âge de 27 ans patron de TÊTU pendant quelques mois, journaliste au Monde et à France Culture, prend l’avion pour mener des interviews, parcourt le monde avant de s’installer à Bruxelles. Il est des déracinés et le restera sans doute toujours, des transfuges de classes racontés par le sociologue Didier Eribon, les écrivains Annie Ernaux ou Édouard Louis. Une vie pour laquelle il a bataillé, inconnue de ceux qui l’ont élevé, dubitatifs et craintifs, agacés et résignés. Naselli a voulu donner la parole à d’autres qui, comme lui, ont quitté leur milieu d’origine. À leurs parents surtout, fiers au fond de ces enfants presque devenus des étrangers qui leurs doivent, si ce n’est tout, du moins beaucoup. En exergue, il cite Céline Dion : « On n’oublie jamais / On a toujours un geste / Qui trahit qui l’on est ».

À lire aussi : Alain Guiraudie : "J’écris contre ce que je fais au cinéma"

Annie Ernaux, à la fin de ton livre, se demande ce que ses parents t’auraient dit si tu les avais rencontrés. Certains ont-ils eu du mal à se livrer ?

Oui. Je commençais toujours à parler aux enfants : soit des gens que je connaissais, soit des personnalités qui m’intéressaient. Je les faisais parler de leurs parents, et leur demandais l’autorisation d’aller les voir. Donc quand je les rencontrais, ces parents, je connaissais déjà beaucoup de choses de leur vie et de leurs rapports à leurs enfants. Souvent, ils me disaient : « On n’est pas non plus dans Zola ! » La mère d’Aurélie Filippetti, par exemple. « Faut pas exagérer. » Parfois même, certains ne ressentaient pas de décalage avec leurs enfants. Sauf que quand tu vas en profondeur, tu te rends compte qu’il y a des choses qui ont coincé, des choses indicibles. Beaucoup de non-dits, qui apparaissent entre les lignes. Il y a une forte dimension sentimentale dans les témoignages.

Tu te racontes aussi beaucoup. Ton point de départ était-il de rencontrer des gens qui ont connu le même parcours que toi ?

Oui, c’était devenu presque une obsession depuis que j’ai commencé des recherches sur le sujet. Virginie Despentes, que l’on a interviewée ensemble pour TÊTU, était fille de postier, et à mes yeux cela raconte beaucoup de choses d’elle. Quand je lis des articles dans lesquels la profession des parents n’est pas précisée, je me pose toujours la question. Je donne souvent l’exemple inverse, celui de la chanteuse Yseult. Peu de gens savent que son père était cadre de Land Rover. Quand on pense à elle, on pense à sa musique que j’aime beaucoup, à son féminisme, sa lutte antiraciste, mais quand on sait d’où elle vient, la perception que l’on a de ses combats peut changer. J’ai remarqué qu’à plein de moments, ces questions passent à la trappe. Mon mec, journaliste, a un père journaliste aussi et sa mère est avocate, et donc on n’a pas le même rapport à notre métier ! Et puis j’étais un peu agacé par les gens qui essayent de se trouver des origines populaires. Je préférais mes camarades d’études de l’ENS qui reconnaissaient leurs origines bourgeoises, ou du moins cultivées, et qui savaient que leur présence à l’école n’était pas un hasard. Des gens qui par ailleurs ont pu souffrir, opprimés par leurs parents, poussés à l’extrême pour réussir de « grandes » études. Cette histoire-là aussi il faudrait la raconter.

Certaines personnes d’ailleurs se sont proposées à toi en te disant qu’elles pouvaient témoigner…

Des gens qui me disaient : « Mes deux parents sont profs d’histoire, et moi j’ai fondé ma start-up. » Sur le moment, j’écoutais, je trouvais cela intéressant. Et puis j’ai réalisé : les profs sont l’incarnation du système scolaire, la sociologie montre que les enfants de profs ont de grands chances de faire des études. Donc mon critère a été de trouver des gens qui ont des diplômes et dont les parents n’en ont pas. L’idée de me faire une sorte de chorale à moi, pour réfléchir à ce qu’est notre identité.

Certains témoins de ton livre, comme David Belliard, maire adjoint de Paris, sont ouvertement gays. Les personnes LGBT+ « en transfuge » ressentent-elles un sentiment plus fort encore de décalage par rapport à leur milieu d’origine ?

La question fondamentale que traite Édouard Louis dans ses romans, c’est que le départ de son milieu, le fait de s’attacher à l’école en tant que gay comme on s’arrime à une bitte d’amarrage, peut être un instinct de survie. Quand on se fait harceler, l’école devient le moyen de s’en sortir. Je pense fondamentalement que les gens qui changent de milieux sociaux se posent avant tout des questions identitaires. Des statistiques seraient très intéressantes… Chez les garçons blancs hétéros de la classe moyenne basse, combien sortent de leurs milieux par les études, par rapport aux garçons gays ? L’école est un allié. J’ai choisi des personnages gays dans ce livre parfois parce que je les connaissais de par mon ancien poste de rédacteur en chef de TÊTU, mais je n’ai pas de mon côté posé la question frontalement à mes parents : « Est-ce que vous pensez que je suis parti parce que je suis gay ? » Je l’ai posée à certaines mères, notamment à celle de David Belliard qui n’a pas vraiment répondu. Rajouter cette question-là dans mon livre revenait, je crois, à rajouter une couche de sensibilité, une question analytiquement sensible, à un sujet qui l’est déjà grandement. Édouard Louis l’a très bien fait dans ses livres.

Mais tout le monde n’a pas la « méthode », comme il dit, pour changer de milieu. Qu’est-ce qui fait que certains la trouvent et pas d’autres ?

Édouard écrit une rage de se sauver. Je me suis reconnu dans certains mots, d’autant qu’on est entré à l’École normale supérieure tous les deux par la même voie, moi deux ans avant lui. On a été aidé par des adjuvants, il y a dans tout parcours une part de chance… Et une volonté, consciente ou inconsciente, venue des parents. Ils peuvent être, comme dans le cas d’Édouard, des repoussoirs, mais parfois aussi ça va trop loin pour eux. Mes parents, au bout d’un moment, auraient aimé que ça s’arrête. Leur rêve était que je devienne prof de français dans le collège où j’ai été élève, près de la maison. Prof de français c’est clair, on voit ce que c’est, un costume pratique. Quand les enfants partent loin, vers autre chose, c’est déroutant. Édouard Louis décrit qu’il pleure en lisant son admission à l’ENS. Moi je ne l’ai pas vécu de façon aussi forte, mais il y a ce sentiment que ça y est, tu vas arriver à Paris par la grande porte. Au début, mes parents n’ont pas voulu que j’y aille, par ignorance du prestige de la formation. Je leur ai expliqué que je ne pouvais rater cette chance, que ça allait changer mon existence. Ils ont finalement accepté.

Comment perçoivent-ils aujourd’hui ta vie ?

Ils sont fiers. Et parfois, ils trouvent aussi que c’est beaucoup de vent pour rien. Quand j’étais stagiaire à France Bleu Isère, près de chez nous, ils étaient très contents de parler de mon métier. Les choses étaient préhensibles. Depuis que je travaille pour des médias nationaux, elles le sont moins… D’autant plus quand je travaille sur des sujets culturels ou sociétaux, ça ne les intéresse pas. Je crois qu’à certains moments, avec mes parents, on a frôlé la catastrophe. L’agacement, l’incompréhension, ont fait partie de mon quotidien avec eux pendant des années. Faire ce livre était une façon de renouer le dialogue. Pendant longtemps ils ont jugé mon mode de vie, les gens que je fréquentais… Ils se méfiaient.

As-tu ressenti un jour, comme Annie Ernaux, la « honte » dont elle parle, la honte de t’être extrait de là d’où tu viens, d’avoir volontairement créé une distance avec tes parents ?

La culpabilité, je la ressens davantage par rapport à mon cousin qui est gay, et dont je parle dans le livre. On a grandi ensemble, avec lui et ma soeur. Il est ouvrier aujourd’hui, il n’a pas fini ses études, il n’était pas fait pour ça. Il n’a pas eu d’entourage porté là-dessus. Jusqu’à une période récente, on s’appelait tous les jours, alors qu’il était longtemps au chômage avant l’usine et que moi j’étais à France Culture. Parfois, je me dis que nos modes de vies sont si différents que j’ai honte de lui raconter des trucs que j’ai fait avec mon mec, ou avec des amis. On a les mêmes passions, mais pas les mêmes pratiques. Il ne part pas en vacances, il ne boit pas de verres en terrasse. Peut-on maintenir une relation entre deux personnes de classes sociales très différentes ? Bien sûr, je pense que oui, mais va-t-elle être abimée ? J’ai voulu montrer que c’est beau, la méritocratie, c’est beau de pouvoir grâce à l’école accéder à un métier dont on rêvait, mais on n’embarque pas avec soi sa famille dans son ascension. C’est un chemin solitaire.

À lire aussi : Avec "Changer : méthode", Édouard Louis signe un grand livre sur l’homophobie

Crédit photo :