Frontal ou pudique, le sexe gay est de plus en plus fréquent au cinéma. Mais est-il si bien représenté à l'écran ? Réponse avec six oeuvres qui ont marqué les deux dernières décennies.

Le cinéma a toujours filmé le désir. Dès ses débuts, l’attrait des corps les uns pour les autres est un sujet pour la caméra. Parce que derrière deux corps qui se rapprochent, des fluides qui s’échangent, il y a là un mystère que le cinéma aimerait bien comprendre. L’amour, peut-être ? Non, autre chose. Un certain abandon, une mécanique du plaisir dont le cinéma porno s’est tout de suite emparé et qu’il répète comme un métronome. Normal, on est là nous aussi pour en jouir mécaniquement de ces images. Pas le temps pour le mystère. Les corps s’exposent, s’emboitent, avec plus ou moins de grâce et baisent comme on danse avec les stars. C’est chorégraphique, souriant malgré tout et orgasmique à tous les coups (de rein). Efficace, consommable, impalpable, du pur fantasme. Non, c’est à la fiction « traditionnelle » qu’incombe la lourde tâche de nous faire croire que ces hommes entre eux, ces femmes entre elles et parfois même tous ensemble « font l’amour ».

A LIRE AUSSI : Cette compilation de scènes d'amour lesbien va vous faire fondre

Une idée subversive du plaisir

Ainsi, on suppose et on attend du cinéma traditionnel une relation émotionnelle aux personnages, une identification, une complexité psychologique et ce même quand nos héros ont le pantalon baissé. D’autant plus que le sexe gay à l’écran a ceci de spécial qu’il est irrémédiablement vu et pensé de part et d’autre de l’écran comme une transgression, une bascule, voire carrément une épiphanie. Papa dans un lit avec Maman, c’est inconsciemment la suite logique des contes de fées. Il faut bien ces « beaucoup d’enfants » annoncés ! Mais deux garçons, deux femmes dans un lit, ça pose soudain à l’écran l’idée folle, étrangement subversive, du plaisir. Un désir assouvi qui n’a d’autres finalité que le partage d’un plaisir. Dès lors, filmer une scène de sexe gay reviendrait à capter cette transgression hédoniste, filmer le sexe pour ce qu’il est et non pour ce qu’il suppose. Et là, ça coince.

A LIRE AUSSI : Y'a-t-il un avenir pour la comédie romantique LGBT+ ?

Le sexe gay est-il bien filmé ?

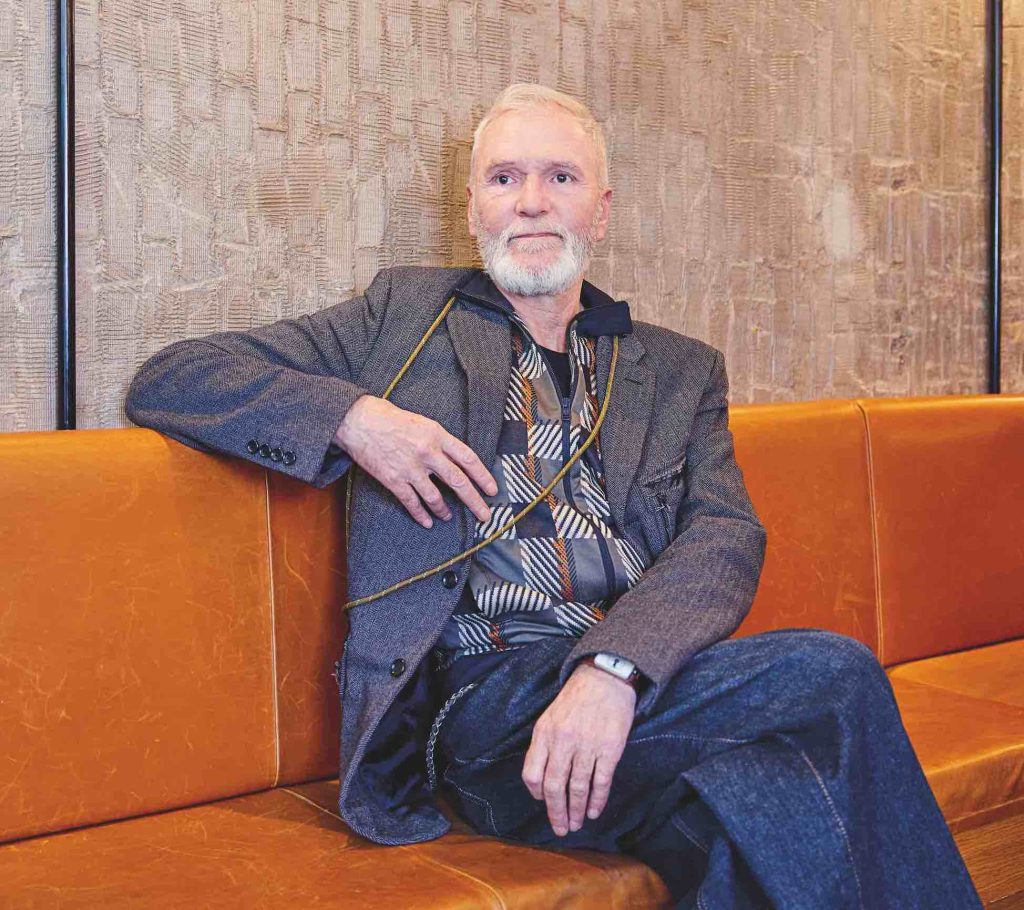

Dans son brillant ouvrage « Le Regard au Féminin » l’essayiste Iris Brey interroge la représentation des corps féminins à l’écran. Elle interroge à juste titre l’effet du regard de la caméra sur notre regard de spectateur, en rappelant à raison que toute mise en scène est politique. Montrer, c’est ordonner le monde, c’est donner des exemples, fabriquer des modèles que l’on reproduit consciemment ou non. Le plaisir des yeux comme un lien direct avec notre conscience, notre façon de ressentir et de comprendre le monde.

L’ouvrage, comme un appel d’air, soulève par là même une question : le sexe gay, pur objet de plaisir, est-il si bien filmé ? Que se passe-t-il quand on donne à voir le plaisir ? Comment se départir de ce sale sentiment de transgression qui colle aux peaux qui se rapprochent ? A l’heure où les sexualités queer accèdent enfin à l’espace public, le cinéma est-il à la hauteur de l’enjeu ? Car si on pourrait pardonner au cinéma grand public du XXème siècle d’être un peu à la bourre, un peu à côté, pas toujours dans l’axe quand il s’agissait de représenter les sexualités – ne demandons pas à tous les films d’aller bien vite que leurs époques, le cinéma des années 2000, lui, se doit d’être à la hauteur. Tour sélectif et critique des scènes de sexe gay masculine à l’écran

Presque Rien (Sebastien Lifshitz, 2000) – S’envoyer à l’air

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.

C’est une scène comme on en a depuis très peu vu. Une scène de sexe frontal, brutale même et pourtant douce, qui surgit d’un coup à l’écran. Depuis quelques temps, Mathieu (Jeremie Elkaïm) et Cédric (Stéphane Rideau) se tournent autour. Il y a eu un baiser dans le noir, un rapprochement sur la plage, des ellipses…Mais soudain la caméra de Lifshitz cadre ces deux corps nus, l’un dans l’autre, écrasés par le soleil des dunes. Un plan fixe comme une épiphanie. Des images concrètes, claires qui montre un rapport sexuel. Pas de montage, pas de morcellement des corps pour exciter l’œil. Juste un plan fixe comme un tableau avec pour seul mouvement le va-et-vient d’un corps dans l’autre. Un plan constat en fait. Voilà comme deux hommes font l’amour.

Subtilement, Lifshitz déplace les stéréotypes attendus. C’est Mathieu le naïf, jeune homme frêle qui pénètre ici Cédric, masse virile et séductrice. Une façon aussi pour le réalisateur de renverser les attentes et d’ouvrir le regard. Dans la même lignées, bien des années plus tard, ce sont les corps vivants, âgés, aux morphologies variées du cinéma d’Alain Guiraudie (L’Inconnu du Lac) qui bousculeront à nouveau le regard. Pas de transgression, non. Simplement mettre des images sur des réalités.

Y tu mama tambien –(Alfonso Cuarron, 2001) – Juste un baiser

https://www.youtube.com/watch?v=1gvOrt6I_6Q

Bien avant d’envoyer Sandra Bullock dans l’espace, le réalisateur mexicain Alfonso Cuarron a réalisé à l’orée des années 2000 un film sublime, sensuel et magique sur l’échappée estivale d’un trio de jeunes gens sur la côté Pacifique. Une sorte de Valseuse solaire et muy caliente dans lequel Cuarron explore et filme la vitalité du désir, l’excitation des sens de deux meilleurs potes pour une jeune femme plus âgée. Et forcément à un moment tout le monde finit dans le même lit.

Moite et sensorielle, cette scène de plan à trois pourrait ressembler à un fantasme hétéro. Cuarron en joue, tend le malaise et l’excitation. C’est d’abord un baiser entre elle et lui, sous le regard gêné de l’autre. Puis les corps qui se rapprochent. Elle au milieu des deux garçons. Mais soudain, coupe. Cuarron filme l’extérieur, la nuit, l’isolement. Une ellipse pour mieux ensuite nous replonger dans la moiteur de la chambre. Là, côte à côté, Tenoch et Julio nous font face, Julia à genoux devant eux. Très vite, Cuarron resserre le cadre, se rapproche des deux garçons qui halètent. Les torse se serrent. La charge homo-érotique entre les deux amis, présente depuis le début du film, est là, manifeste.

Mais Cuarron va plus loin. Bientôt, les visages se rapprochent, un baiser. Timide d’abord puis assumé, passionné. Cuarron filme le désir à trois, librement, totalement, sans faire de la bisexualité de ses personnages un enjeu dramatique, ni même un sujet. Si on ne les voit pas « coucher » ensemble », ce baiser puissamment érotique donne lieu à une scène de réveil, les corps nus de Julio et Tenoch allongés côté à côté. L’aboutissement du voyage

Shortbus (David Cameron Mitchell, 2006) – La fête du cul

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.

Il n’y a pas UNE scène de sexe dans Shortbus. Il n’y a que ça. Véritable partouze métaphysico-mélancolique, le film de David Cameron Mitchell explore toutes les sexualités, sans tabou ni trompettes. Chez lui, baiser est une forme de dialogue. Pourtant, cette « fête du cul », qui culmine notamment dans un orgasme collectif à faire pâlir EDF (si tu veux comprendre, vois le film !) renvoie la sexualité gay à ses clichés. Là où les scènes de sexe hétérosexuelles sont centrées sur l’attention à l’autre et le ciment du couple, le couple gay central lui baise au départ pour s’amuser. Le sexe est un jeu. Le célèbre plan à 3 du film devient une scène de comédie où l’on chante l’hymne américain dans le cul d’un autre (et pourquoi pas !).

La bascule se fait quand l’invité du couple demande à les voir faire l’amour à deux. Quelque chose d’une intimité impossible se noue ici dans un non-dit. Shortbus raconte alors par ellipse la fin de la fête ou comment la sexualité devient le baromètre d’une rupture. La façon dont l’un tend à l’autre le préservatif pour qu’il fasse l’amour au troisième sonne comme un adieu. Dans cette orgie de cinéma, le couple libre est peut-être celui qui est le plus enchaîné par ses sentiments. Il fallait un plan à 3 (et même à 4 avec leurs voyeurs) pour comprendre ça.

J’ai tué ma mère (Xavier Dolan, 2009) – Je baise donc je suis

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.

Il y a très peu de scènes de sexe dans le cinéma de Xavier Dolan. Peut-être parce qu’avec son premier film, il a réglé la question. Si son style est expansif, Dolan est pourtant un cinéaste pudique. Chez lui le désir est métaphorique et le sexe donc forcément absent ou hors champs (ou névrosé comme dans Matthias & Maxime). Mais dans J’ai Tué Ma Mère, le cinéaste s’affirme en même temps que son personnage par une belle scène de sexe formaliste qui mélange cinéma, peinture et musique.

Si le dripping à la Pollock sert de métaphore aux préliminaire, soudain le « Sex on Fire » des Kings of Leon accélère les sens. Dolan filme cette première fois comme une épiphanie sensorielle où le ralenti des corps contraste avec de brusques accélérations, où les peaux se frôlent, les mains se serrent, pleine de peinture et où la musique emporte tout. La scène, pudique (Dolan ne cadre que la taille), émeut par sa candeur, sa façon de rêver la sexualité comme une œuvre d’art totale, vibrante, vivante. Une sorte de baise lyrique et pop à la fois. Une façon de décomplexé le regard des autres.

Week-end (Andrew Haigh,2012) – En relation

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.

Le cinéma d’Andrew Haigh a mis des images sur un quotidien. Week-end et Looking (mais aussi son beau documentaire sur un Greek Pete) ont offerts des images d’intimité sans phare, des images de fiction qui font vraies. Pourquoi le sexe est-il si juste chez lui ? Parce qu’il nous prend par les sentiments. Ainsi, que ce soit les scènes de sexe maladroites de Looking où la passion fugace éphémère des deux amants de Week-end, Andrew Haigh filme le sexe non pas comme une mécanique excitante mais comme un rapport humain. Tractation, doute, rituel d’hygiène, maladresse, rires, tendresse, l’humain et ses failles prime sur la bandaison chez lui. Alors, on s’identifie.

Filmé de très près, ces scènes, notamment dans Week-end, cherche à connecter les deux personnages entre eux. Et par là même occasion, à nous rendre sensible la relation qui se joue au-delà de l’acte sexuel. Ce n’est pas métaphorique, non. Haigh filme les corps, les gestes, les sensations. C’est plutôt un surplus de réalité qui nous déstabilise. Une façon de filmer le sexe sans les codes du porno qui remet du sens dans la mécanique des corps. Jamais Haigh ne dérobe leur intimité, jamais ces scènes ne virent à la performance naturaliste. C’est l’exact inverse du cinéma gynécologique de Kechiche, qui ne filme lui plus des personnages mais la puissance de sa caméra voyeuse.

Dès lors, avec cette précision du cadre, cette liberté des comédiens grâce au respect de la caméra, l’émotion s’invite au lit. On peut pleurer sur une scène de sexe chez Andrew Haigh, comme à la fin de Week-end. Rien que ça.

Moonlight (Barry Jenkins, 2016) – Corps politiques.

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.

Dans Moonlight, le sexe est immédiatement politique. La parcours que décrit Barry Jenkins à travers la pièce très autobiographique de Tarrel Alvin McCraney est celui d’une émancipation douloureuse, d’un coming-out impossible dans un société virilisé à outrance. Dès lors, on ne peut pas reprocher à Jenkins de sublimer le sexe. La frustration du « non vu » est celle du « non dit » dans lequel vit Chiron. On a beaucoup reproché au film cette pudeur. Pourtant, le film est moins pudique que Call me by your name. Parce qu’il est peut-être plus incarné. La partie finale qui voit Chiron devenu Black, montagne de muscle et dealer gangster, retrouver Kevin, son premier amant est toute en métaphore et périphrase. Le désir est là, mais il ne peut même pas se dire. Mais on oublie que bien plus tôt ce désir avait été scellé dans une scène de sexe sur la plage. Kevin et Chiron discutent et le désir entre les deux personnages est comme mis à plat, expliqué par leurs mots hésitants. Jenkins les cadre ensemble mais toujours flou. Il faut attendre le baiser et la scène de masturbation qui suit pour qu’enfin il les cadre ensemble dans une forme de Piéta sexuelle. La main dans le sable essuie les traces. Il ne s’est rien passé. Juste un bref instant de communion.

C’est cet instant là qui hante la dernière partie du film. Pas le sexe. Comme si pour Jenkins, la transgression de la tendresse était plus forte que celle du sexe. Dans la lignée du cinéma d’Eytan Fox (The Bubble, Yossi & Jager), Jenkins offre des images qui jusqu’à lors n'existaient pas. Des corps marginalisées, des corps normés (socialement, racialement) par essence politique. Acter le désir, le filmer – même à la marge – c’est alors faire résonner ce désir à travers ces corps politiques. Bien sûr qu’il manque à Moonlight un climax sexuel attendu, bien sûr qu’on peut et qu’on doit demander plus au cinéma. Mais la pudeur du film n’est pas une hypocrisie, ni une frayeur. C’est une façon de donner à ces corps politiques la possibilité d’être vus de tous, non plus comme des corps, des stéréotypes fétichisés (notamment par le porno) mais bien comme des intimités.

Call me by your Name (Luca Guadagnino, 2017) – Tout voir ?

Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.

C’est l’une des romances gays les plus populaire au cinéma depuis Brokeback Mountain. Et disons le tout de suite, entre le film très (trop) pudique d’Ang Lee et cette romance hyper sensuelle d’un été, le cinéma a fait un grand bon en avant. Là où le film d’Ang Lee traite la romance d’un pur point de vue dramatique et tragique (caractéristique d’une représentation de l’homosexualité vécue comme un drame, propre au cinéma d’auteur des années 90), le film de Guadagnino s’attarde sur la romance, la sensualité et préfère le drame de chambre à la tragédie punitive. Mais le bond est-il si grand en terme de représentation des scènes de sexe ?

Elio désire Oliver. A moins que ce soit nous qui désirions Olivier ? C’est tout le dispositif de la mise en scène de Guadagnino, qui via l’argument du souvenir, érotise tout. Olivier (Armie Hammer) danse en mini short sur une musique subtilement rétro et le souvenir devient cliché érotique. La mise en scène fait corps avec Elio, son regard devient le nôtre. Très bien. Le film joue avec l’art du cliché, redessine cette romance sous le soleil rebattu d’une Dolce vita rêvée. Quand les muscles se frôlent, les regards se tendent, Guadagnino utilise les cadrages morcelés du cinéma érotique. La tension monte, le baiser enfin. Les corps. Le lit. Et… la caméra qui se détourne ! Cachez ces corps qui s’emboitent que je ne saurais voir ! Le désir oui, le sexe non. Pudeur des amants ou pudibonderie d’un cinéma qui se heurte à la barrière des corps ? La réponse est floue.

A l’image du fameux plan eliptique sous la tente de Brokeback Moutain, Call me by your name détourne le regard au moment de mettre des images concrètes sur un souvenir. Les mots oui, la chose non. Mais le film produirait-il le même effet mélancolique et doux si le sexe était filmé frontalement ? Peut-être que non. Peut-être que l’absence de représentation est, d’une part une façon pour le film de préserver tous les publics (tartufferie souvent répandue) et de l’autre un moyen de rester au niveau du fantasme, du désir comme mise en scène, de se défaire ainsi de l’aspect plus crus du roman d’André Aciman pour atteindre la pureté hédonique d’un souvenir. Une sorte de cinéma érotique et chaste à la fois, queer et pourtant normé.